El páramo es la maleza entre la ciudad y el campo. La basura es todo lo anónimo que cae entre los objetos valiosos y el simple polvo.

Mary Douglas

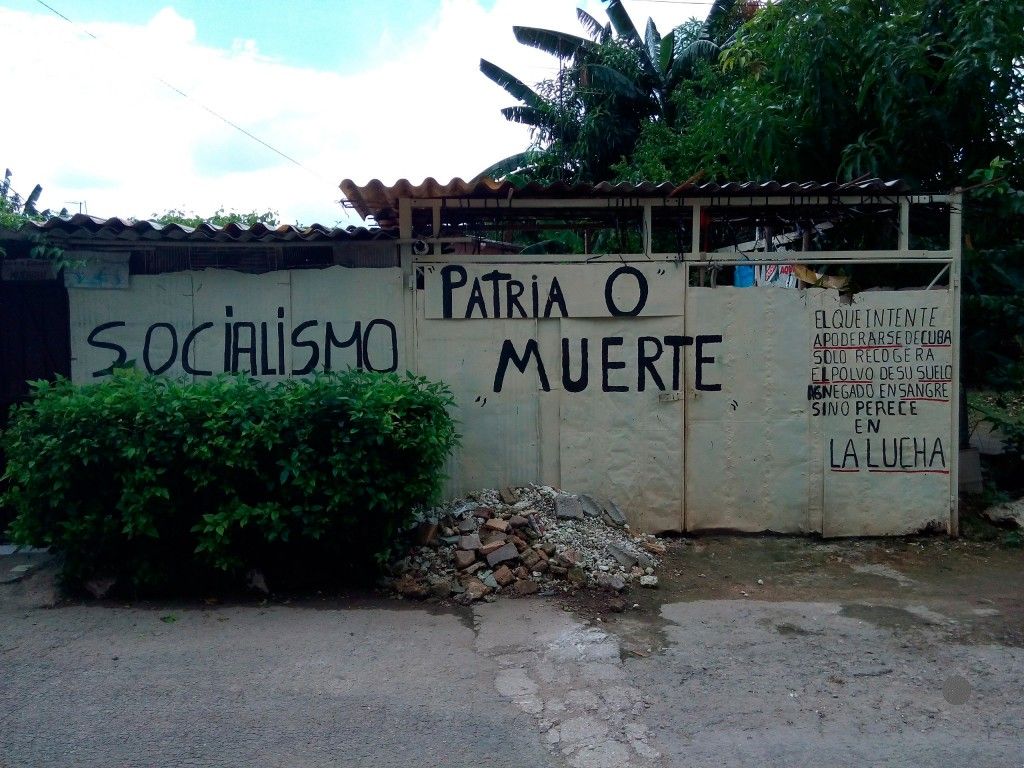

En Cuba la basura es el signo más evidente del deterioro del castrismo. El sistema estatal de recogida —centralizado, obsoleto y sin recursos— es inoperante. Las causas convergen en un modelo político nulo. Más que una crisis sanitaria de planificación o de infraestructura, la basura manifiesta la parálisis institucional del desgobierno.

Cuba sobrevive en una miseria autoimpuesta, sostenida por una élite dinástica desenchufada de la realidad de la gente. El monopolio estatal sobre los sectores productivos de la nación ha instituido una lógica-ilógica de ineptitud crónica. Nadie responde, nadie actúa y se resuelve nada. Súmesele éxodo crónico, miseria en metástasis y colapso del dispositivo simbólico (llámese castrismo-diazcanelismo) que alguna vez sostuvo la utopía revolucionaria. En resumen, el castrismo se gangrena en su propio desecho.

El texto que sigue contrasta la situación cubana con discursos filosóficos contemporáneos que tienen en cuenta el fenómeno de la basura y sus causas. Desde Peter Sloterdijk, y la idea de esferas rotas y escombros existenciales, hasta Byung-Chul Han, quien asocia el exceso/basura con la saturación del imaginario; la basura revelándose signo de crisis del proyecto globalista posmoderno. Otro es Brian Thill, quien la aborda como categoría cultural del Antropoceno, detonador de la ansiedad ecológica contemporánea. Mientras, Greg Kennedy y William Viney escarban la dimensión ontológica y estética de la basura, como desconexión entre humanidad, objeto y mundo.

Pero la basura en Cuba es material, simbólica y política.

Peter Sloterdijk y la basura/placenta

El filósofo Peter Sloterdijk es un crítico de la globalización consumista de Occidente. Las sociedades modernas generan montañas de desechos, incluidos residuos simbólicos. La proliferación de la basura es el espejo nublado de una cultura que simultáneamente derrocha y abdica.

La placenta —como símbolo de vínculos originarios— encarna conexiones vitales que la modernidad ha trivializado y proscrito. El globalismo ha fracasado en el cuidado y sustento de las magnas transiciones humanas: nacimiento, separación, individuación. Lo antes sacrosanto se reduce a un mero trámite biológico/burocrático. De ahí la cultura posmoderna huérfana en mitos y umbrales. ¿Cómo aplica todo esto al ámbito social?

Desde la modernidad hasta la posmodernidad, las esferas de conexión e intimidad enferman y colapsan, dejando tras sí «escombros existenciales». Luego irrumpe un individualismo exacerbado que derrumba los antiguos hogares metafísicos —religión, nación, mito— que alguna vez sirvieron de refugio.

Contrastemos algunas ideas de Sloterdijk con un desperdicio visible y persistente. Aquí aparece la basura, protagonista en Esferas I: «Es cierto que sería exagerado decir que la placenta ha sido tirada a la basura (Abfall) en la era moderna». [p. 383].

La metáfora de la placenta —rechazada, expulsada, y luego tratada como basura— abre una crítica existencial de la modernidad y la posmodernidad. Sloterdijk indica que la placenta ha sido sisada del imaginario —si bien, como tantos otros restos simbólicos, sobrevive cual prueba muda de una conexión perdida.

No hace falta reducir el discurso de Sloterdijk. Pero no basta con una traducción directa entre esferas epocales; tal operación, lejos de suturar la brecha, la profundiza. En Cuba, la posmodernidad no elimina vínculo simbólico alguno (sea origen, comunidad o filiación); lo expatría a la condición de «escoria».

La placenta, lejos de su negación, es lanzada al circuito de desecho que arrastra la miseria castrista. Vuelta basura, atrapada en una economía exangüe. Lo simbólico, lejos de ser derogado, queda suspendido en estado de descomposición con lo material, trasformando todo residuo en evidencia de la catástrofe.

Aquí un párrafo curioso donde Sloterdijk comenta la tendencia de Occidente a reciclar sus excrecencias culturales (como si fueran nutritivas):

En el recycling platónico todo se convierte en alimento de Dios: esto significa que en el sistema oral-anal cósmico, o bien las excrecencias mismas tienen carácter de haute-cuisine, o bien la boca del globo divino no tiene paladar y no es capaz de diferenciar entre ambrosía y materias fecales. [p. 433].

En el contexto cubano, la basura ni se recicla como signo ni se sublima ni se reabsorbe (acaso sí en el sentido de reutilizar una llanta de automóvil para fabricar un par de chancletas). La crítica debe saber cuándo esquivar el impulso metafísico. El traspié de Sloterdijk es trasmutar el reciclaje platónico evitando su densidad político-material. La basura pestilente centrohabanera no se reintegra a un ciclo funcional: se desborda a borbotones, invadiendo el espacio viviente.

El asunto no es el reciclaje sino la acumulación invisibilizándose. ¿Cómo hablar de reciclaje en Cuba cuando la acumulación de detrito se hace invisible?

Equiparar «ambrosía» y «materias fecales» entroniza el proceso digestivo divino a expensas de anular la diferencia entre comida y mierda. El ciclo digestivo platónico descrito por Sloterdijk es inaplicable aquí. La basura no es un todo homogéneo.

La palatabilidad cósmica es irrelevante ante la pudrición literal. Sloterdijk juega con la teoría abstracta del «globo divino» que todo lo devora, satirizando la realidad material de los cuerpos que viven entre desechos y no tienen qué comer.

En Esferas plantea cómo el sujeto intenta justificarse por haber desechado al semejante. Pero en Cuba la basura no es la esfera del otro rechazado, sino el espacio común donde todo se descompone. El sujeto, en la indolente degradación del entorno, no tiene tiempo de justificar su pérdida: el hambre, el familiar que emigró, la madre enferma sin medicinas, el hijo perseguido por gritar en la calle durante los apagones, y un largo etcétera.

En la cultura que describe Sloterdijk, desechar es un gesto existencial: el sujeto elimina al otro y luego se autojustifica. En la cultura cubana de la miseria desechar tiene otros matices. No se arroja lo que no sirve: se guarda con expectativa o se recupera. ¡Ahí entra el buzo!

La cultura de la miseria, desechando, no desecha.

Byung-Chul Han y la transparencia de lo negativo

En La sociedad de la transparencia, Byung-Chul Han no menciona la palabra basura, pero sí el «exceso de información» y los desechos culturales de la «hipervisibilidad» (Totale Sichtbarkeit).

La estadística del detrito no se explica a sí misma —es un signo redundante del volumen de los bienes ofrecidos y su profusión. Imposible comprender el despilfarro y sus funciones si uno mismo no se percibe en el desecho.

Para Han hay tres tipos de excesos residuales (Überfluss): 1) de positividad, 2) de exposición, 3) de iluminación.

El exceso de positividad: «Su narratividad la distingue del acumulador, que trabaja de forma meramente aditiva y acumula. Las huellas de la memoria, en virtud de su historicidad, están sometidas a una constante reordenación e inscripción». [p. 29].

En el exceso de exposición: «hace de todo una mercancía, que “está entregado, desnudo, sin secreto, a la devoración inmediata”. La economía capitalista lo somete todo a la coacción de la exposición. Solo la escenificación expositiva engendra el valor; se renuncia a toda peculiaridad de las cosas». [p. 13].

El exceso de iluminación: «Más en general, las cosas visibles no concluyen en la oscuridad y el silencio: se desvanecen en lo más visible que lo visible: la obscenidad». [p. 13].

En la miseria castrista-diazcanelista, el «exceso» poscapitalista no aplica.

Bajemos de esa nube por partes. Afuera (en la nube poscapitalista) se vive en un régimen de positividad donde se acumula sin límite o interrupción. Pero en Amistad e/ San José, Centro Habana, la positividad (o sea, el cumplimiento de metas) no se da como exceso vital, sino como simulacro institucional para consumo turístico.

El discurso oficial acumula promesas, consignas, y narrativas épicas. Retórica inflada de negación frente al deterioro sistémico. La positividad, lejos de ser productiva, es residuo tóxico/ideológico. La vaniloquentia del discurso embutiendo a un país que se autodepone.

Según Han, en el exceso de exposición todo debe mostrarse. Nada es secreto. Incluso lo íntimo es absorbido por la lógica del espectáculo. Entendible. ¿Pero y la miseria cubana, la proliferación de basureros espontáneos, edificaciones colapsadas y humanos depauperados? ¿Tal visibilidad transforma algo? No. No escandaliza, no interpela ni produce valor alguno.

La miseria en Cuba se ha vuelto paisaje.

En cuanto al tercer punto de Han, el exceso de iluminación no se da en medio de apagones endémicos.

Byung-Chul Han critica una sociedad poscapitalista saturada por el exceso de todas las cosas; pero en un régimen de escasez crónica, el exceso es pura ruina. El archivo simbólico agotado, la exposición carece de agencia, y la iluminación en negativo, sombras, nada más.

Greg Kennedy: una ontología de la basura

En An Ontology of Trash: The Disposable and Its Problematic Nature, Greg Kennedy examina la basura no como residuo marginal, sino como síntoma ontológico. Su tesis es persuasiva. La modernidad tecnológica, al pasar de inmanencia a trascendencia, ha vaciado los objetos de presencia real. En dicho régimen, lo desechable existe para desaparecer, atrapado en un circuito que niega duración, espesor y sentido.

Kennedy distingue entre desperdicio (material orgánico obvio y ofensivo) y basura (artículo no orgánico diseñado para desecharse, que oculta su naturaleza problemática). Sostiene que la esencia de los productos tecnológicos incluye su eliminación a priori (obsolescencia), falla cultural que borra finitud y materialidad de los objetos.

Desde el desecho:

El desecho, como la suciedad, es aquello que nuestra razón ya no puede comprender ni categorizar de forma útil en función de nuestro encuentro pragmático con el mundo. Sin embargo, la razón solo llega a esta pérdida después que, por así decirlo, nuestras manos ya no trabajan para mantener el valor anterior de la cosa. [p. 7].

Desde la basura:

Cualquier cosa valiosa puede parecer basura desde cierta perspectiva. A pesar de esta relatividad subjetiva, resulta sumamente instructivo comprender esta proyección sobrevenida como algo más profundamente privativo. En lugar de ver el desperdicio como expresión de una actividad humana esencial —proyectando valores negativos—, sería mejor considerarlo primero como una cuestión de retraimiento y privación humana. [p. 9; itálicas mías]

Kennedy parte de un gesto que ya es clásico en la teoría del desecho: «una cosa valiosa puede parecer basura desde cierto punto de vista».

La noción económica de valor adopta otro aspecto relacional. Dicho de otra forma, lo que para unos es residuo, para otros puede ser útil, incluso bello. Abundan ejemplos: las ruinas de La Habana destacadas en fotografías a todo color en l propaganda turística; la silla de época restaurada por un artesano, o las latas de aluminio reposeídas por el buzo habanero.

La basura es una categoría móvil; cualquier objeto, dado el tiempo y la perspectiva adecuados, puede devenir residuo. Pero reducir el fenómeno a un vantage point subjetivo es algo espinoso.

Desde dentro de la miseria crónica no basta plantear que la basura «depende del ángulo de mira». Los apilamientos espontáneos de basura habaneros carecen de doble sentido. La crisis sanitaria y social es de índole socio-económica y urbana (no así en las «zonas congeladas» exceptuadas).

Kennedy ofrece un giro interesante. El desecho no es solo un gesto negativo (es decir, la proyección de valor implícita en una elección cualquiera). También puede verse como un efecto de la «privación humana», o sea, de carencia material. Pero la basura en Cuba no puede ser un hecho «activo de desvalorización» de propiedad.

No tiene sentido ver una vivienda que colapsa en Consulado entre Refugio y Genios, y concluir que carece de valor. El hecho es que la vivienda ya no puede ser sostenida: ni por el Estado, ni por el individuo —cuyos medios de producción han sido incautados sin derecho a retorno. El individuo aquí no entra en la economía de valor de Kennedy.

¿Quién priva a quién? ¿Es el sujeto quien se retira del objeto o es el objeto desechado por la lógica del abandono castrista-diazcanelista?

La basura no aparece simplemente porque alguien se desentiende de ella. El argumento de Kennedy tiene un punto ciego: relaciones de poder y estructuras sociales que producen el desecho.

El argumento no se sostiene materialmente. La basura se descompone, se fermenta, huele, gotea, atrae insectos, produce metano, contamina el suelo, afecta el cuerpo. Y justamente esa materialidad en descomposición la hace peligrosa. El lixiviado en los basureros habaneros no es una sustancia metafísicamente superada: en lo concreto es ácida, tóxica e insalubre.

William Viney y la filosofía del desperdicio

En la introducción a Waste: A Philosophy Of Things, William Viney indica que la basura y el tiempo no aparecen aislados. Basura es temporalidad en desgaste, obsolescencia, transformación de valor.

La declaración salta a la vista: «El valor de un objeto —es decir, sea o no basura— es una función del gusto del individuo, pero también, al mismo tiempo, de las necesidades del mercado». [p. 98].

¿Cómo puede el «gusto del individuo» determinar el valor de un objeto en un contexto donde la escasez anula la posibilidad misma de elegir? ¿Y qué papel juega el mercado en definir la basura cuando dicho mercado está restringido y diseñado por prácticas clandestinas de supervivencia? Hélas Cuba.

Viney explora el conocido análisis de Jacques Derrida de los zapatos de Van Gogh en La verdad en pintura, donde el filósofo francés razona la narrativa anónima que pende sobre un sujeto ausente en el mundo de las cosas:

Algo pasa, algo tiene lugar cuando unos zapatos son abandonados, vacíos, fuera de uso por un tiempo, o para siempre, aparentemente desligados de los pies, portados o portadores, desatados, cada uno de ellos, si son acordonados, siempre desatados uno con respecto al otro, pero con este suplemento de desenlace en el caso de que sean desparejos. [p. 279].

Derrida deconstruye el gesto heideggeriano buscando (en los zapatos en el suelo pintados por Van Gogh) una verdad sobre «la tierra», «la labor agrícola», «el mundo del campesino», etc. El asunto es el abandono, la ausencia del sujeto que usaba esos zapatos, y cómo ese objeto persiste en su inercia, acaso arrastrado por una permanencia inútil.

¿De qué abandono hablamos en el caso cubano cuando el zapato no flota por inercia metafísica… es buceado, reinventado y vuelto a usar?

Lo que para Derrida es «ligero y vacío de soporte», para Jorge (alias «Palma»), el buzo de Miramar, es posibilidad de ganancia, trueque y supervivencia. Véase: Palma persiste buscándosela en las condiciones degradadas del gran basurero urbano.

Para ser justos, Viney plantea la basura más allá de lo material, cargada de significación cultural. Pero, en el caso habanero, el sujeto ausente no es entresijo metafísico. Es el joven saliendo a la calle a gritar por la falta de agua y electricidad, detenido y condenado a cinco años de prisión.

Abrevio y discuto tres citas en la Introducción de Viney:

1) «El uso de un objeto está ligado a mis proyectos y a mi propósito». [p. 6].

Suponer que un objeto no es basura mientras pueda integrarse en un proyecto vital es idealizar la intención humana como único criterio de valor, ignorando las condiciones materiales y sociales que lo rodean. Esa posición subjetivista olvida que, en contextos como el cubano, los objetos muchas veces ya nacen como basura debido a una economía de miseria. Los televisores chinos Panda, distribuidos en Cuba a mediados de los dos mil, fueron desde el inicio artefactos fallidos, nacidos como basura, no por mal uso, sino por responder a una lógica económica disfuncional. Su adopción masiva, más forzada que voluntaria, no logró redimirlos; apenas pospuso su inevitable destino de desecho.

2) «El tiempo de uso es proyectivo: proyecta el objeto hacia el futuro». [p. 8].

El residuo que termina en la basura no es solo una experiencia «proyectiva» del sujeto. Es también un producto de relaciones de poder, de economías extractivas, de políticas de exclusión y de regímenes de valor decidiendo qué se guarda y qué se bota.

El análisis posmoderno de los zapatos de Van Gogh (como algo participante en una historia proyectiva), no aplica a la desigualdad en Cuba. En La Timba, El Fanguito y Los Sitios, cualquier acto de proyección personal es de facto «residual». Dado que no todos los sujetos tienen el mismo acceso ni al uso ni al descarte.

Hablando en cubano, la «proyección» de la que habla Viney es un cuento más. La basura no solo es lo que ha perdido valor, sino lo que ha sido colectivamente definido como prescindible dentro de la miseria como política de gobierno.

3) «El desperdicio no es una obra de política ambiental ni proporciona una economía política del desperdicio». [p. 15].

Ah, ¿sí? ¿Acaso la montaña de basura en la esquina de San Rafael y Gervasio no es una declaración política más elocuente que cualquier discurso oficial?

¿No es el colapso del sistema de recogida estatal una forma concreta de economía política del desperdicio?

¿Puede afirmarse que el desperdicio carece de significado político cuando su acumulación señala, día tras día, década tras década, el abandono institucional, la censura de la autogestión y la parálisis del Estado socialista?